A イノベーションロジック

その3 どうやってILの種をみつけるか

2) 問題分析

前回まで,問題分析を進める技術を解説した。しかし問題分析をやった方がよいような問題は,実は緩やかな環境変化の中で生じ,ひそかに大きくなっていくので,問題に気づくのが遅れやすい。いかにして早く問題を見つけるか,そして問題分析を行ってイノベーションにつなげるかが課題だ。

今回は,問題分析を行うべき予兆をいかに見極めるかを解説する。

(4)問題分析を行うべき予兆

例えば,購買・生産・物流を統括するロジスティクス業務に携わっているあなたが,受注キャンセルや納期問合せ後の失注(受注が入らない)の増加に出会ったとする。

会社としては問題ではあるが,顧客の選択の結果であり,社内に問題があったとしても,営業に問題があるか,あるいは製品開発に問題がある可能性が高く,ロジスティクス業務の問題ではないと見逃しがちだ。

このような気になる問題について,何となくまずいことが起きている不安に駆られることがある。しかし自分の部門を見回しても特に原因として考えられることはなかった場合,きっと他部門に原因があると思うのだが,他部門に対して疑いをかけるような発言はためらわれ,問題を指摘する声を上げにくい。

実は,重大な問題のほとんどは,その問題が大きくなる前に,だれも気付くことはなかったかと言えばそうではなく,何人も気付いていた人がいる。しかし自分の責任範囲外に対して声を上げることには抵抗があるので,気づいた人任せで声が上がることを期待するのは難しい。多くの企業が,風通しのよい社風を目指すと言うが,実際は難しいのだ。

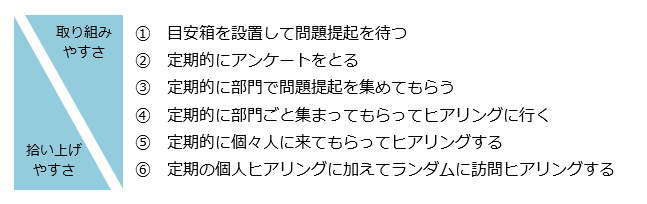

そこで,予兆の段階で問題の存在に気付く仕組みが要る。何らかの手段で気づきをもった人の問題意識を聞き出すのだ。例えば次のような活動が考えられる。

①~⑥は,予兆を拾い上げるための仕組みだ。小さな番号ほど取り組みやすいが予兆をうまく拾い上げられる期待は薄い。逆に大きな番号ほど予兆をうまく拾い上げられる期待は濃いが取り組みは大変になる。あとは頻度との兼ね合いだろうか。

次回は,問題分析によるIL創出方法を解説する。

つづく

株式会社データ総研

コンサルティンググループ

シニアコンサルタントマネージャ

大上 建 (Takeru Daijo)

お問い合わせ - お気軽にお問い合わせください -

株式会社 パブリックリレーションズ 〒064-0807 北海道札幌市中央区南7条西1丁目13番地 弘安ビル5階 011-520-1800 011-520-1802